De la Patagonie aux Caraïbes

L’Amérique du Sud, sans aucun doute, est un continent d’extrêmes géographiques. Il abrite la plus vaste forêt tropicale humide de la planète, le désert le plus aride, et toute sa côte occidentale, de la Terre de Feu jusqu’aux rives de la mer des Caraïbes, est marquée par la présence ininterrompue et dramatique de la Cordillère des Andes.

Dire que c’est la plus longue chaîne de montagnes de la Terre peut sembler un exercice trivial. Mais peu de personnes réalisent que si nous étendions ses 8 500 kilomètres à d’autres latitudes et directions, cela irait, par exemple, de San Francisco à Londres, de Paris à Pékin, ou de Melbourne à Tokyo.

En raison de sa longueur extraordinaire, une grande partie de l’Amérique hispanophone vit très près de la chaîne ou dans ses hauteurs. Elle vit, en fin de compte, grâce aux Andes et malgré les Andes.

Quand j’ai commencé mon voyage un premier janvier 1995, mon intention était de parcourir la cordillère du sud au nord, de découvrir ses caprices, ses bienfaits et ses difficultés. Je voulais expérimenter dans toute sa dimension la compagne d’enfance qui offrait des horizons à mon imagination.

Ce n’est pas un voyage d’aventure. Beaucoup de Latino-Américains ont une préoccupation urgente pour notre identité. Nous ne sommes pas européens, nous ne sommes pas indigènes, et nos pays n’ont pas eu le temps d’amalgamer de manière convaincante la diversité culturelle que nous a léguée l’histoire. C’est pourquoi l’extrême géographie de notre continent devient souvent notre référence, et c’est de sa connaissance que découle notre propre identité.

Patagonie

Il est très facile d’arriver au bout du monde. Un vol de quatre heures depuis Santiago ou Buenos Aires nous dépose au cœur sauvage de la Patagonie, au Finis Terrae des marins ibériques du XVIe siècle. Mais cette facilité moderne de se rendre n’importe où nous fait oublier le courage et les efforts nécessaires pour peupler les endroits les plus inhospitaliers de la planète.

Goethe disait qu’on ne peut connaître que ce qu’on aime. Quand je suis sorti de l’avion à Punta Arenas, mon cœur battait avec une intensité inhabituelle. J’avais étudié les cartes de la Patagonie avec un véritable enthousiasme, comme si ma vie en dépendait. Sur ces cartes, j’avais vu les Andes australes se disloquer devant l’avancée féroce de la mer, et leurs sommets se transformer en îles d’un archipel, jusqu’à ce qu’au cap Horn, ils sombrent sans espoir dans les eaux antarctiques.

Fernando de Magallanes pensait probablement trouver un passage direct entre l’Atlantique et le Pacifique, similaire au célèbre détroit de Gibraltar. Mais en 1520, il se retrouva confronté à un labyrinthe d’une folle dimension, la route la plus imprenable et laborieuse, pleine de baies, de canaux obstrués par des icebergs invisibles ou des torrents de roches noires se précipitant vers les fonds marins.

Il se trouvait, sans le savoir, devant les derniers sommets des Andes.

Je m’imaginais que la Patagonie restait seulement le territoire extrême et préservé dont parlaient les anciens explorateurs. Mais Punta Arenas me surprend. C’est une ville, plus que moderne, récente. On y voit des supermarchés, des stations-service sophistiquées et une activité inhabituelle. Les grandes mines de charbon, les puits de pétrole, la raffinerie de méthanol et le passage des navires de grand tirant d’eau à travers le mythique détroit aux nombreux naufrages, ont ravivé l’économie.

Pourtant, même cette ville me semble être une tentative précaire et douloureuse de s’accrocher à une terre sauvage et primitive. C’est un territoire encore marqué par les estancias ovines isolées et reculées, les glaciers impénétrables, les grandes forêts et lacs, ainsi que d’innombrables îles et fjords dont personne ne se souvient du nom.

En quittant Punta Arenas, on découvre une vaste plaine dont la désolation n’est qu’apparente. Les fleurs sont petites et se cachent du vent, les mousses se protègent derrière les rochers ; les lapins, les renards, les pumas, les guanacos, les condors et les nandous se tiennent à distance des humains ; comme eux, ils trouvent les recoins les plus chauds et construisent leurs habitations à la recherche de la paix.

La plaine est interrompue sans préavis. La Cordillère est un mur qui grandit instantanément, un dinosaure qui se réveille d’un sommeil millénaire.

Ces montagnes ont été érodées par les glaciers de telle manière qu’il ne reste plus que l’essence, la roche pure. Je pourrais passer des semaines entières à contempler la structure monumentale de granit du Fitz Roy, en Argentine, ou les formes indescriptibles des Cuernos del Paine, des espaces qui se renouvellent chaque minute avec le passage incessant des nuages du Pacifique et les caprices mystérieux de la lumière.

J’aimerais avoir la possibilité de voir, à travers une caméra accélérée, la transformation de ce paysage au cours des milliers de millénaires. L’Amérique du Sud se sépare de l’Afrique et sur son chemin vers l’ouest, la côte ouest du continent se soulève comme la proue d’un brise-glace en raison de la gigantesque collision entre la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca.

La nuit est assiégée par la pénombre pendant l’été de Patagonie : il est presque minuit et le soleil ne s’est pas encore couché. Je regarde la phosphorescence bleue des icebergs qui se détachent du glacier Gray et qui viennent mourir dans ce qu’on appelle le Cimetière des Icebergs. Ces glaces meurent-elles en se transformant en eau ? – je me demande. Je sais seulement que les changements sont douloureux : mon père est à l’hôpital à Houston, entamant une bataille épuisante contre la maladie et la mort. Et je ne peux pas abandonner complètement mon travail ; je suis ici et maintenant, aux côtés de ces montagnes qui me font me sentir minuscule, solitaire et fragilement humain dans un univers de transformation incessante.

Chiloé, Chili

–Madame, excusez-moi, est-ce le chemin pour Quemchí ?

–Oui, monsieur, ce n’est plus si loin.

–Y a-t-il une auberge là-bas, un endroit pour manger ? L’après-midi est très froide et pluvieuse.

–Je ne sais pas si vous trouverez quelque chose à cette heure. Le climat est toujours ainsi par ici et les gens restent chez eux. Vous êtes étranger ?

–Oui, de Quito, en Équateur.

–Nous sommes en train de préparer le dîner, nous vous invitons, s’il vous plaît, restez avec nous.

Je suis arrivé à Chiloé, la petite réplique de l’Irlande, après plusieurs jours de voyage à bord d’un ferry de marchandises, solution précaire de transport pour les petits villages isolés de l’archipel de la Patagonie qui ne pourront jamais être atteints par la mythique route australe.

Le mari de Madame Irene Miranda me sourit gentiment. C’est une famille nombreuse et ils ont également invité des voisins. Ils sont pêcheurs et préparent un fameux plat chilote de fruits de mer, le curanto en hoyo. Presque tous ont la peau très blanche et certains ont les yeux clairs. Ils semblent être les descendants de Belges ou d’Allemands, ceux qui sont venus élargir la frontière républicaine par le sang et le feu face à la résistance extraordinaire des Mapuches. Mais ils ne connaissent pas leurs ancêtres. Maintenant, ils sont simplement Chiliens.

Ici, il y a du temps, beaucoup de temps pour la conversation, du temps pour le vin et les histoires familiales. Du temps pour pétrir le pain et pour que les jeunes et les vieux se rassemblent autour du feu.

La cuisine ressemble à un grand foyer, avec des murs noircis et une petite fenêtre pour que la chaleur ne s’échappe pas.

Ils aimeraient que je reste, que je leur en raconte plus sur mon pays et qu’ils me racontent le leur. Mais les voyageurs sont toujours de passage et en quête de leur propre terre.

Madame Irene me dit au moment de prendre congé :

–Nous sommes des gens simples ; mon frère, mon mari sont des pêcheurs et ils voyagent comme vous. C’est ainsi que nous aimerions que vous soyez accueilli partout où vous irez.

Santiago, Chili

Mes amis américains plaisantent et appellent Santiago « Sanhattan ». C’est une ville moderne et sophistiquée qui me semble parfois être le résultat d’une greffe étrange : une métropole californienne implantée dans une ville espagnole sobre.

Santiago est très différente du reste du pays. On y voit le succès économique du Chili. Il y a de luxueux immeubles habillés de verre, d’immenses cours de vente de véhicules, des autoroutes, les plus grands centres commerciaux, aussi grands que ceux des États-Unis. Ce que j’appellerais l’américanisation accélérée du Chili. L’imposante cordillère des Andes, bien que possédant ses sommets les plus hauts dans cette région, est toujours obscurcie par la pollution persistante.

On parle du boom, du miracle économique du Chili. Les cadres se promènent en centre-ville vêtus de costumes sombres impeccables, aussi sobres et élégants que ceux portés à Wall Street. Le Chili prend très au sérieux son rôle de tigre économique.

Le principal obstacle à la stabilité à long terme de son économie est que le pays dépend de très peu de produits d’exportation (en particulier le cuivre) et est susceptible de subir les variations internationales de ces prix.

Il y a plusieurs raisons expliquant la prospérité actuelle, sans précédent dans la région.

Tout d’abord, le Chili était une colonie pauvre, sans grandes mines ni richesses d’aucune sorte, avec une population autochtone beaucoup plus petite que celle des pays andins voisins. Pour cette raison, ni l’esclavage ni les servitudes qui appauvrissent tant un pays en le fragmentant de manière irréconciliable ne se sont consolidés au Chili. Le pays a développé une classe moyenne plus importante et la population est plus homogène que, par exemple, en Bolivie, au Pérou ou en Équateur.

Et le Chili, contrairement à presque tous les pays de la région, y compris le géant argentin, a connu pendant la majeure partie de son histoire républicaine une stabilité institutionnelle enviable – à l’exception de la dernière dictature, disparue il y a plus d’une décennie et qui fut néanmoins l’une des plus répressives et sanglantes du continent.

Le gouvernement a laissé les forces du marché agir selon les lignes directrices d’un groupe d’économistes formés à Chicago, les Chicago Boys, et a ouvert les importations depuis les années 70, obligeant l’industrie et l’agro-industrie chiliennes à rivaliser sur le plan international. De nombreuses entreprises n’ont pas été en mesure de relever ce défi et la période d’ajustement a été traumatisante pour le pays en raison du chômage élevé. Mais les entreprises qui ont survécu sont maintenant mieux préparées que celles des pays voisins.

Ce ne fut pas le cas dans le reste du continent, car on a longtemps soutenu qu’il fallait protéger l’industrie en limitant les importations de produits fabriqués localement. On a encouragé un protectionnisme militant qui a abouti à la consolidation de marchés artificiels et d’industries inefficaces et incapables de rivaliser à l’échelle mondiale.

Bien que la dictature ait pris fin il y a plus d’une décennie – le Chili dispose désormais d’un gouvernement légitime et démocratique – il est courant d’entendre encore des opinions passionnées et radicalement opposées sur ses vertus ou ses défauts. C’est toujours l’un des fantômes nationaux.

Ceux qui pensent que la dictature était nécessaire ne sont pas seuls. Je suis frappé de voir dans le journal des statistiques montrant qu’il y a dans presque tous les pays d’Amérique du Sud une part importante de la population qui pense qu’un gouvernement fort, dictatorial, est la seule solution. L’opinion publique a soutenu Fujimori lorsqu’il a illégalement dissous le Congrès du Pérou et a organisé une vaste campagne pour éradiquer la subversion. En Équateur, la destitution anticonstitutionnelle de Bucaram, un président irresponsable et incapable, a été pleinement justifiée par le peuple. En Colombie, j’ai souvent entendu l’opinion selon laquelle seul un gouvernement fort qui ne donne aucune trêve à la guérilla et au trafic de drogue pourrait freiner la vague de violence.

L’Espagne a imposé en Amérique sa tradition légaliste, son obsession pour les normes et les documents publics. Beaucoup pensent qu’il est possible de changer la société en modifiant simplement la Constitution – les Constitutions de la région sont souvent des cartes de l’Utopie.

L’un des problèmes les plus dramatiques est qu’en raison des disparités sociales qui caractérisent l’Amérique latine depuis ses débuts, il n’y a pas toujours eu les conditions idéales pour que la démocratie s’épanouisse et se préserve. Une démocratie qui n’est pas fondée sur une relative égalité sociale risque de rester lettre morte. Les gouvernements forts et répressifs ont été tolérés, acceptés et même bénis par le peuple au nom de la gouvernabilité et parfois de l’intégrité même de l’État. Beaucoup de gouvernements y sont parvenus en réprimant toute dissension et en ignorant l’histoire par la force des armes.

Mais il faut se demander si l’Argentine ou le Mexique auraient pu éviter leur désintégration en États plus petits sans des gouvernements forts comme ceux de Rosas ou de Porfirio Diaz. Même les dictatures ont joué un rôle historique fondamental.

Les plus grands ennemis de la démocratie sont l’ambition démesurée de quelques-uns, la pauvreté et le manque d’éducation de beaucoup.

Chili officiel et Chili réel

Le développement industriel et urbain a des coûts. Les premières choses sacrifiées sont les intangibles, les valeurs et les attitudes qui soutiennent la structure sociale.

L’hospitalité.

La solidarité.

Le temps pour partager.

Je vais chez Germán del Sol, un architecte renommé, dans l’un des quartiers résidentiels de Santiago : de grands arbres sombres, des fleurs partout, d’immenses baies vitrées. Il me reçoit avec la cordialité caractéristique des Chiliens. C’est un pays de poètes, sans aucun doute. La réunion devait durer quelques minutes, mais deux heures plus tard, nous continuons à discuter.

Germán del Sol affirme qu’il existe deux Chili parallèles mais distants : un Chili officiel et un Chili réel.

Le pays officiel est celui du développement économique, du succès. Le visage que le Chili veut montrer au monde : celui du grand tigre d’Amérique latine, de l’Anglais de l’Amérique du Sud.

–Dans le Chili officiel, il y a peu de vraie richesse, celle qui se savoure et se partage.

Insiste Germán.

–Dans le Chili réel, en revanche, on fait le bien sans regarder à qui et sans être vu. La plus grande richesse réside dans les affections, la famille et l’amitié. On gère tout le temps du monde pour être ce que l’on est, aimer ceux que l’on veut et profiter de ce qui est gratuit. Le Chili réel vit de la tolérance envers la diversité et de la générosité de tous, y compris des pauvres.

Dans le vrai Chili, il y a de vraies richesses et une certaine qualité de vie, sans méconnaître qu’il faut éradiquer la faim et la misère qui sont présentes partout.

C’est une analyse qui peut être facilement appliquée à l’Amérique latine de la fin du millénaire. À l’Équateur, au Venezuela, au Mexique. Je pense.

–Ma grand-mère Olga dit que les gens heureux ne se font pas remarquer. Parce que ce n’est pas une nouvelle. Et le désintéressement suffit pour être occasionnellement heureux.

Remarque Germán, avec beaucoup d’esprit.

Norte de Chile y Potosí, Bolivia

On ne voit aucun nuage à l’horizon.

Pour mes yeux, habitués aux verts Andes du nord, les nuages sont la peau des montagnes. Ils me semblent exposés, décharnés, calcinés. Et les hommes subissent le même sort : dans le nord du Chili, les gens ont une certaine rudesse, une sécheresse naturelle.

Au-delà des fertiles vallées fruitières de la zone centrale du Chili commence le désert. Une étendue aride qui s’étend sans répit le long de la côte du Pacifique, jusqu’à la frontière même entre le Pérou et l’Équateur, à 3 500 kilomètres de distance.

Sans l’activité minière florissante, qui apporte l’infrastructure nécessaire, il serait impossible de vivre ici.

Au Chili et en Argentine (pays andin négligé dans cet article en raison de l’accent mis sur la côte du Pacifique), de nombreuses personnes vivent au pied ou près des Andes, mais en raison des conditions extrêmes imposées par les quatre saisons, presque personne ne vit directement dans les Andes.

De la Bolivie jusqu’à la fin de la Cordillère des Andes dans les Caraïbes, en revanche, nous trouverons d’innombrables villages perchés dans les montagnes.

La route précaire qui monte vers les Andes depuis San Pedro de Atacama est assiégée par d’imposants volcans enneigés. Les flancs blancs sont tachés de soufre, révélant d’effrayants souffles de vapeur et parfois de feu. Nous avons traversé le Tropique du Capricorne et pourtant, l’air pur des hauteurs est incapable de retenir la chaleur. L’oxygène est rare et le cœur fournit un effort excessif pour équilibrer la pression sanguine avec la pression atmosphérique décroissante.

La lune. Cela ressemble à la lune.

Une plaine sans fin, blanche, d’un blanc éclatant.

Ce n’est pas de la neige, c’est du sel. D’interminables déserts de sel. Vestiges de mers intérieures. Maisons de terre, habitants cuivrés aux mains blanchies qui extraient le sel et qui comprennent peu, voire rien, de la langue franche de l’Hispano-Amérique.

Au-delà, accompagnée d’une altitude irrespirable, se trouve la cité impériale de Potosí. La plus haute du monde. Et celle qui fut autrefois la plus riche des Amériques.

Ses rues sont chargées d’histoire, une histoire de luxe, de dépenses et de tragédie. Certains historiens estiment qu’entre 1545 et 1825, durant l’époque coloniale, huit millions d’Indiens et d’Africains sont morts en raison des conditions de travail terribles dans les mines du Cerro Rico, la Montagne d’Argent.

Cela ressemble à une fourmilière. Percé de centaines de kilomètres de tunnels qui cachent encore à la lumière vingt mille mineurs.

La plupart des puits sont la propriété de coopératives de mineurs indépendants, qui n’ont pas de patrons mais pas non plus de capitaux, et qui travaillent de manière similaire à leurs ancêtres. La montagne continue de produire de l’argent après cinq cents ans d’exploitation.

À la fin de la journée de travail, la ville se remplit de monde. Des mineurs, sans aucun doute, mais il est impossible de le deviner à leur apparence. Marchant avec leurs conjoints ou leurs familles, vêtus de jeans, de vestes avec des inscriptions en anglais et de casquettes de baseball, ils se fondraient facilement dans n’importe quelle capitale des Andes américaines. Les adolescents écoutent du rock aux coins des rues, et les haut-parleurs diffusent la musique mélodramatique des chanteurs de balades mexicains ou les rythmes caribéens du vallenato. La télévision annonce le show brésilien de Xuxa, et Arnold Schwarzenegger pose avec une mitraillette, à moitié dénudé, sur le mur massif en adobe de la Casa de la Moneda coloniale.

La Paz, Bolivie

La Paz est une ville aux profondes résonances indigènes. Mais pour un œil éduqué, il est facile de trouver en elle les cinq cents ans de métissage. Il n’y a presque plus de communautés indigènes pures et intactes nulle part dans les Andes. Même le quechua, la langue même de l’empire inca, s’est répandu dans les villages qui ne le parlaient pas grâce à l’adoption par les Espagnols en tant que langue franche et mécanisme caché de ségrégation – ils préféraient initialement maintenir l’espagnol comme langue des élites péninsulaires.

Chaque fois que nous nous référons à l’aspect indigène, nous parlons en réalité de degrés plus ou moins importants de métissage.

Les longues jupes en organza et en taffetas des femmes aymaras de La Paz sont d’origine espagnole. Et les chapeaux en feutre allongés ou ronds, les couvertures, les châles, les colliers de perles. Parmi les trois pays andins avec la plus grande population indigène, à savoir l’Équateur, le Pérou et la Bolivie, l’organisation coloniale a imposé à différentes communautés certains codes vestimentaires à des fins fiscales et de contrôle politique, combinant des éléments espagnols tels que les blouses brodées ou les chapeaux en feutre, avec des éléments autochtones tels que les textiles enveloppés autour du corps, les espadrilles, les coiffes et les manteaux.

Chaque peuple des Andes possède un costume caractéristique. Une certaine forme de chapeau ou un design textile particulier peut révéler l’origine exacte d’une personne, voire le hameau même d’où elle vient et son état civil.

Ces tenues sont restées relativement stables pendant des siècles, mais ces dernières décennies ont connu plus de changements dans la société – et dans la mode – que pendant toute la période républicaine : l’isolement des peuples indigènes disparaît peu à peu.

On observe une urbanisation croissante dans toute la région, et ce que les nouvelles générations de tradition rurale recherchent, c’est d’être acceptées à égalité en arrivant dans les centres urbains. Pour beaucoup de jeunes, révéler leur origine à travers leur tenue vestimentaire ou leur langue peut être une limitation compte tenu des divisions brutales de classe basées sur la couleur de peau et l’ascendance culturelle. Les hommes sont les premiers à abandonner ce qui les identifie comme indigènes aux yeux de la société métisse – en particulier les vêtements – car ce sont eux aussi les premiers à s’aventurer hors de leur terre natale à la recherche de meilleures conditions de vie.

La fête, cependant, a la curieuse vertu d’effacer les différences sociales. Peu importe qui sont les masqués, ni quelle langue préfèrent parler les danseurs endiablés d’Oruro.

Des bus et encore des bus arrivent à Oruro sans relâche, de tous les coins du pays, amenant des gens de toutes conditions qui veulent simplement danser pendant les trois jours du carnaval andin massif. C’est une fête du métissage bolivien.

Dans la demi-douzaine de voyages que j’ai faits en Bolivie, j’ai toujours rencontré une célébration populaire.

La fête est l’occasion de se retrouver avec la communauté.

Pour marquer les saisons, qui ont disparu dans la bande tropicale de la planète, laissant la mémoire sans repères climatiques.

Et pour les émigrants, c’est le prétexte pour retourner dans leur pays.

On imagine qu’une terre froide doit être triste.

Mais la Bolivie est tout le contraire. C’est le pays le plus joyeux des Andes.

En photographiant lors de la journée de challa – la bénédiction de la terre – dans le petit village isolé de Toledo, à Oruro, j’ai fini par participer à la fête dans la cour d’une maison indigène. Une vieille dame minuscule me servait inlassablement des morceaux de viande de lama caoutchouteux et immâchables que je cachais diligentement derrière le mur, tout en dansant en cercles incessants avec de jeunes filles rondes aux pommettes roses qui me répétaient : « Épouse-moi, épouse-moi, j’ai une petite maison en terre, beaucoup de lamas, des champs de chuño », et elles riaient aux éclats en commentant les capacités amoureuses incertaines des Blancs.

El altiplano peruano-boliviano

Le grand lac Titicaca, au cœur de l’altiplano, est le berceau de l’empire inca. La première question qui vient à l’esprit est de savoir comment les paysans survivent dans un endroit si froid, avec des gelées fréquentes et un sol fragile et facilement érodable. Et bien sûr, on ne comprend pas vraiment comment une civilisation avancée comme les Incas a pu naître dans un environnement aussi inhospitalier.

La réponse est plus simple qu’il n’y paraît. On ne cultive pas tout à ces altitudes – seulement des espèces résistantes comme certains tubercules. La plus grande ressource offerte par la Cordillère à ses habitants est l’effet réfrigérant de l’altitude dans une zone normalement tropicale. En d’autres termes, si l’altitude est plus basse, le climat est plus tempéré, jusqu’à devenir tropical. Par conséquent, il existe une multitude de niveaux écologiques, de climats différents, à des distances assez courtes, qui ont permis aux peuples andins de développer un système complexe de relations entre les différentes altitudes, intégrant la mer, les montagnes et la jungle, et fournissant à tous les éléments nécessaires à une alimentation équilibrée.

Cette adaptation à l’environnement a été perturbée à plusieurs reprises dans l’histoire par de grandes sécheresses et des inondations provoquées par des phénomènes climatiques cycliques. Apparemment, ce sont les grandes tragédies écologiques des Andes centrales, liées au phénomène El Niño et à la déforestation, qui ont finalement poussé les Incas à se développer militairement afin de garantir une base agricole plus large et moins sujette aux perturbations climatiques.

Mais si les Incas ont atteint un tel degré d’organisation, comme on peut facilement l’observer à Cuzco, Sacsayhuaman, Ollantaytambo ou Machu Picchu au Pérou, il est inexplicable à première vue comment ils ont été si facilement renversés par les maigres troupes espagnoles.

Cela semble avoir été le cours inévitable de l’histoire :

En raison de l’organisation hautement hiérarchique de l’empire inca, il a été facile pour les colons de remplacer l’Inca, de maintenir le contrôle politique, de continuer à exiger des tributs et de rompre le climat de réciprocité qui existait entre l’État et les communautés. La domination de groupes peu organisés comme les Mapuches du sud du Chili a été beaucoup plus compliquée, car aucun pacte ou succès militaire n’impliquait l’ensemble de la population.

Selon l’expert Smith, la population indigène des Andes centrales a diminué d’environ 71% (3,4:1) entre 1520 et 1570. Les maladies, auxquelles les indigènes n’avaient pas de résistance, les abus, les mauvais traitements et l’effondrement de leur système de production ont été décisifs dans ce dramatique dépeuplement.

D’autre part, les Incas, en plus d’être engagés dans une guerre civile à l’arrivée de Pizarro, étaient rejetés par tous les peuples cruellement conquis par eux, qui voyaient à tort dans les Espagnols la possibilité de se débarrasser des envahisseurs de la haute région du Pérou.

Machu Picchu, Pérou

Pendant la journée, Machu Picchu ressemble trop à Disney World à mon goût. Alors j’ai convaincu le gardien des ruines de nous permettre, à mon ex-petite amie et à moi, de rester plus longtemps, jusqu’à ce que les employés de l’hôtel partent à minuit.

- On entend des bruits étranges, il y a beaucoup de fantômes, on ne devrait pas se promener dans la citadelle sans être invités par les anciens.

Il m’a dit, avec inquiétude, mais sans me convaincre.

Il n’y avait pas de lune et la lampe de poche a refusé d’éclairer le vide. Nous n’avions ni piles ni vêtements appropriés pour passer la nuit et nous avons rapidement découvert que les ruines étaient un véritable labyrinthe.

Le vent a commencé à hurler, et à la fois ma peau et ma volonté se sont hérissées. Je suppose que si nous nous étions enlacés, nous aurions survécu au froid de la nuit.

Depuis une colline, toute la citadelle était visible, les silhouettes inimitables des petites maisons de pierre nichées entre les sommets. Je pouvais maintenant imaginer avec une clarté totale le feu allumé dans chaque maison, la musique joyeuse et répétitive, les conversations des prêtres et des guerriers, la première étreinte des jeunes mariés, et un chasqui arrivant de Cuzco et criant les dernières nouvelles.

Pendant un moment, je ne savais pas si c’était mon imagination ou si les fantômes que le gardien craignait tant s’étaient réellement réveillés.

Ce n’étaient que des échos d’un passé lointain. Seule restait la mémoire des pierres. La civilisation inca s’était effondrée et maintenant nous étions au Pérou à la fin du millénaire, aspirant à un hôtel chaleureux, un ceviche, un bon maïs avec du fromage et un pisco pour se réchauffer. Tout s’était transformé.

Suellen me demande le silence et pointe vers l’arrière : les silhouettes d’un noir profond de trois lamas qui nous regardent attentivement se dessinent contre la Voie lactée.

Pour les Incas, les parties sombres du ciel avaient une importance égale à celle des étoiles elles-mêmes.

Lima, Pérou

Il n’y a pas de ville au Pérou qui puisse rivaliser avec Lima. C’est le pôle unique de croissance et le grand homogénéisateur. Les immigrants arrivent des Andes et à Lima, ils se fondent, ils s’intègrent de toutes les manières dans cet environnement cruel et vibrant.

Elle est désordonnée, immense, terriblement passionnée. L’ancienne capitale du Vice-royaume du Pérou était la ville la plus noble et la plus riche de l’Amérique espagnole, et elle est maintenant la synthèse urgente du Pérou, le résumé des bienfaits et des désespoirs d’un peuple millénaire.

Ce n’est pas le bon moment pour la visiter. Les anciennes querelles de frontières entre le Pérou et l’Équateur sont exacerbées par de nouvelles escarmouches à la frontière. Je préfère que personne ne découvre ma nationalité, car à Paucartambo, Cuzco, un professeur a supposé que si je portais autant d’appareils photo, je devais être un espion.

Je me suis toujours demandé pourquoi les colonies espagnoles d’Amérique du Sud n’ont pas pu former un seul pays après l’indépendance, comme les colonies portugaises l’ont réussi.

Dans l’Amérique espagnole, imprégnée des rêves républicains et démocratiques de la Révolution française, il manquait un gouvernement dont la légitimité serait reconnue par tous, ce qui a été réalisé au Brésil après l’indépendance avec l’acceptation générale d’une monarchie dirigée par des descendants directs du trône du Portugal, comme Dom Pedro.

Les États sud-américains se sont rapidement morcelés en raison des intérêts des élites locales qui ne reconnaissaient pas un gouvernement républicain universel, qui ne voulaient pas perdre leur part de pouvoir, et en raison de la géographie extrême des Andes qui rendait impossibles les communications stables nécessaires à un bon gouvernement et qui donnait lieu à des différences culturelles notables.

Dans un bar de Barranco, à Lima, la charmante Julie Freundt chante les couplets de la grande compositrice péruvienne, doña Chabuca Granda : « Je t’aime, Pérou, et je parcourrais toute la gamme de verts qui t’ornent, et le gris, magnifique manteau de ta côte, qui se transforme en couleurs en montant sur les collines ».

Elle me contamine avec l’amour pour son grand pays.

Nous entreprenons, Julie et moi, un voyage musical à travers toute l’Amérique hispanique. J’ai coïncidé avec une convention latino-américaine d’industriels graphiques, donc il y avait des représentants de chaque pays.

- Uruguay, Uruguay ! Venezuela ! Chili ! Colombie ! Mexique !

Les amis criaient et nous chantions à pleins poumons ces ballades chaleureuses si connues de tous, revivant ce vieux rêve, la grande utopie d’une Amérique unie.

Équateur, Équateur !

Un silence s’est installé.

Et Julie a chanté « pour le pays frère, toujours frère », la chanson équatorienne « Nuestro Juramento » du vénéré Julio Jaramillo, prouvant une fois de plus que les frontières sont des artifices de notre myopie.

Nord du Pérou et Sud de l’Équateur

Au nord de Lima, le désert se poursuit, toujours flanqué d’une cordillère dramatique et inépuisable. Je ne peux pas comprendre comment les gens vivent dans des endroits aussi secs, attachés aux précaires oasis qui émergent aux côtés des rivières capricieuses de la cordillère.

Après deux jours de voyage ininterrompu, traversant des villes coloniales et des ruines pré-incas extraordinaires, comme Chan-Chan, nous sommes arrivés en Équateur.

En traversant la frontière, le désert est interrompu de manière inattendue.

Les grandes plantations de bananes et de cacao commencent, et un vert excessif se manifeste après un tel désert aride. Le vert devrait être plus discret, je pense, mais la côte de l’Équateur, plus culturellement proche des Caraïbes que du monde andin, n’a jamais été discrète.

Ici, on parle avec l’accent détendu du monde tropical. Tout est décontracté, vraiment, la conversation, les habitations, les couleurs des vêtements, le rire. La franchise est la plus grande vertu.

Mais moi, malgré le fait d’être revenu dans mon propre pays, je reste un étranger sur la côte.

Les gens des plaines tropicales ont une opinion assez médiocre des Andins. Ils nous considèrent comme hypocrites, rusés, lents, excessivement formels, et il est courant d’entendre le préjugé selon lequel les indigènes des Andes sont stupides et un fardeau pour le développement du pays.

Mais nous, les habitants des régions montagneuses, voyons les gens de la côte comme des personnes irresponsables, corrompues, bruyantes et rustres.

Une série de stéréotypes qui mettent le pays au bord du désastre, et qui amènent, par exemple, les gens de la côte à voter uniquement pour le candidat des tropiques, et les montagnards à voter pour celui des hauteurs.

La vérité est que, malgré le fait de vivre dans le même pays, nous nous connaissons peu. L’ignorance est la source de tous les racismes et discriminations.

On pourrait dire que la cordillère en est la grande responsable : elle crée des différences climatiques si extrêmes qu’à quelques kilomètres à peine, des cultures totalement différentes émergent. Les tropiques sont plus tropicaux en contraste avec les hauteurs des Andes.

Contrairement aux autres pays andins, l’Équateur possède deux pôles de croissance : Quito, la capitale andine, et Guayaquil, la plus grande ville et la plus puissante économiquement. C’est comme mélanger dans le même complexe résidentiel les habitants d’Oslo et de Madrid, ou de Boston et de La Havane.

On peut monter et descendre de la cordillère plusieurs fois, de la Patagonie aux Caraïbes, et le paysage sera toujours différent.

En Équateur, les Andes sont plus vertes qu’au Pérou, les hauteurs des vallées sont agréables. Cependant, le manque d’incitations à l’activité agricole maintient les zones rurales dans une préoccupation inquiétante.

J’ai entendu dire depuis la Bolivie qu’il n’y a pas de conditions propices à l’agriculture. Ceux qui le peuvent partent pour les grandes villes, où ils deviennent des pauvres urbains – leur incapacité à cultiver leur propre nourriture les rend encore plus pauvres. Ceux qui trouvent un moyen de le faire quittent le pays.

Dans la province d’Azuay, au sud de l’Équateur, il y a des villages où ne restent que des femmes, des personnes âgées et des enfants. Tous ceux qui le pouvaient ont émigré aux États-Unis. Mais l’argent qu’ils envoient change de manière spectaculaire l’environnement et la culture locale.

On voit des maisons élégantes de style californien dispersées dans la campagne, où l’on vit de manière traditionnelle : en dormant par terre et en ayant des animaux à l’intérieur de la maison. Ou des véhicules 4×4 conduits par des femmes cuencanas. Les dollars et les sucres circulent indifféremment, et les prix des propriétés ont augmenté de manière irrationnelle. Mais surtout, les valeurs et les besoins changent à pas de géant.

Dans tout processus migratoire, il y a deux forces en action : celles qui poussent une personne à quitter son territoire, et celles qui l’appellent vers une autre terre en lui offrant de meilleures conditions, réelles ou supposées.

La société équatorienne, comme la bolivienne ou la péruvienne, est fortement stratifiée et il y a peu de mobilité sociale.

Mon grand-père, un homme intègre mais aux idées très conservatrices, avait toute une gamme de classifications basées sur la classe sociale : noble, blanc, chaso, cholo, longo, indien, zambo, noir. Et celui qui prétendait monter dans l’échelle sociale était simplement un arriviste. Bien sûr, la société s’est beaucoup démocratisée au cours des cinquante dernières années, et elle est maintenant moins élitiste et plus métissée.

Mais il reste encore beaucoup à faire.

Une emphase excessive sur la couleur de peau et l’ascendance est l’une de nos limites pour un développement harmonieux et intégral.

Pour beaucoup, la façon de rompre ce cycle – et d’améliorer les conditions de vie – est de migrer ou de trouver des sources alternatives de revenus, d’acquérir de l’argent, et avec lui, du prestige et de l’égalité.

La crise agricole pousse les migrants hors de l’Équateur. En Amérique du Nord, ils sont attirés par les richesses potentielles. Les États-Unis sont l’Eldorado du XXe siècle.

Je ne peux m’empêcher de penser, cependant, que c’est une situation presque identique à celle qui a attiré les conquistadors d’Espagne.

Ceux qui sont venus aux premiers siècles n’étaient pas les nobles, ni ceux dont l’avenir était assuré. C’étaient les dépossédés, ceux qui n’avaient rien à perdre, les aventuriers, ceux qui étaient prêts à risquer leur vie en échange de la possibilité de devenir quelqu’un, d’avoir du prestige social, une meilleure vie.

Le prestige et la bonne réputation étaient plus importants que l’or : c’était la raison de le rechercher.

Il est important de penser que les immigrants espagnols du XVIe siècle sont venus dans le Nouveau Monde plus de deux cents ans avant les pèlerins américains, et lorsque les difficultés de voyage étaient infiniment plus grandes. Près de 80% de ceux qui sont arrivés, en raison du risque énorme, étaient de sexe masculin ; contrairement aux pèlerins qui ont voyagé avec leurs familles et qui, au lieu de favoriser le métissage, ont cherché à éliminer complètement l’indigène de l’équation.

Nous ne pouvons pas juger l’histoire et exiger des conquistadors du XVIe siècle qu’ils reconnaissent, des siècles à l’avance, l’égalité essentielle de l’être humain. C’était une période tourmentée d’expansion et de conquête où l’indien, l’autre, le différent, était un obstacle ou un moyen exploitable pour réaliser leurs rêves.

La même mentalité que celle du marchand d’esclaves en Louisiane, ou du colon en route vers l’ouest américain ?

Dans toute histoire, il y a quelque chose de cruel et quelque chose de beau.

Comme dans les corridas.

Le matador se signe avant de sortir dans l’arène. Il pense à sa mère, à sa femme, à ses enfants.

Il doit concentrer tout son courage et sa bravoure.

C’est une bataille où le moindre relâchement peut coûter la vie.

Il vise le cœur directement. Sans hésitation, sans remords.

Comme le soldat équatorien (ou péruvien) pris dans un conflit fratricide. Comme le guérillero ou le tueur professionnel. Comme le prêtre inca des sacrifices, comme le conquistador ou le héros républicain.

Au cœur même. Sans hésitation, sans remords.

La puissante chamane monte sur scène.

Elle lâche sa longue chevelure, maîtresse absolue des planches.

- Nous, les anciens prêtres incas, avons le pouvoir d’arrêter le soleil et les étoiles. De guérir toutes les maladies. Nous gardons les secrets ancestraux de l’univers… la connaissance mystique des amautas !

La foule est convaincue, émerveillée.

Après un long et passionné discours, le docteur Mariana de Garzón lève le bras.

- Monsieur T., excusez-moi, si vous êtes si puissants, pourquoi y a-t-il tant d’enfants malnutris dans vos communautés, pourquoi n’avez-vous pas éliminé les parasites et guéri le goitre et l’idiotie ?

Le chamane répond furieux.

- C’est la faute des conquistadores, des riches, maintenant des Américains. Ils nous ont tout volé !

Le Cinquième Centenaire a ravivé un courant de critique très dure envers la conquête espagnole et un appel à revenir aux valeurs et croyances précolombiennes.

Au lieu d’assumer l’histoire, de l’accepter, beaucoup se sont consacrés à l’effort inutile de la juger ou de la nier.

Dans ce contexte, une image romantique de l’indigène est en train de se construire, une version New Age, un pot-pourri de théories mystiques. On assiste à des festivals d’adoration du soleil et à des séances de guérison chamanique sur les pyramides de Cochasquí. Des étrangers du monde entier viennent pour essayer les préparations hallucinogènes des médecins-sorciers. Des livres sont écrits avec des recettes andines pour le bonheur et l’épanouissement personnel.

Mariana de Garzón est une docteure en médecine qui a travaillé dans le développement communautaire et la santé publique dans plus de deux cents communautés métisses et indigènes à travers tout l’Équateur, une femme simple qui se dit fière d’être métisse, d’avoir du sang espagnol et indigène.

–Marianita, quels sont les valeurs fondamentales des indigènes ? Donner plus d’importance à la communauté qu’à l’individu ? La solidarité –Ce sont des concepts qui figurent dans les livres et qui sont essentiels. Mais pour moi, le grand don de la culture indigène est l’intuition. Nous avons tous vu l’indienne porter sur son dos l’enfant aux yeux immenses. L’enfant est enveloppé dans une couverture et ne peut presque pas bouger

– les experts veulent mettre fin à cette pratique car elle supposément entrave la motricité fine. Mais l’enfant, dans ses premiers mois et en raison de son immobilité, utilise ses yeux pour absorber tout, pour découvrir le monde.

Les indigènes développent une perception extraordinaire. J’ai moi-même grandi près d’un indien simple et sage, Don Eugenio Conde, qui pouvait prédire la pluie, la maladie des plantes, le meilleur moment pour semer et récolter. Pour lui, toutes les choses avaient une personnalité, un état d’esprit. Il me parlait des montagnes comme si elles étaient vivantes. Il leur attribuait des vertus et des défauts humains. Les montagnes, me disait Don Eugenio, sont parfois de mauvaise humeur et ne veulent pas que nous nous approchions. D’autres fois, elles nous invitent, nous appellent, nous accueillent. Il insistait sur le fait qu’il faut préserver l’harmonie avec la nature, la regarder avec respect et s’en approcher avec humilité.

Observation, intuition, plus que des pouvoirs magiques ou des secrets mystiques.

Les occidentaux doivent apprendre à se taire, à regarder, à voir avec le sentiment, à intuit, Et bien sûr, à être plus solidaires.

–Il est fréquent que les indigènes croient en l’inéluctabilité des choses – dit Marianita. Ils se résignent et baissent la tête. Ils sont fatalistes. C’est pourquoi il faut se nourrir des deux versants, du caractère actif, entreprenant, astucieux de l’Espagnol et de la sensibilité, du silence, de l’humilité, de l’intuition de l’indigène.

Quito, Équateur

Il est sorti de l’église baroque de San Francisco à Quito les flagellés, les crucifiés, les pénitents pieds nus avec le visage couvert et les vêtements funéraires, les dévots qui portent les lourdes chaises à bras. Le chapelet diffusé par les haut-parleurs ressemble à une supplication à un Dieu lointain et mourant. C’est le Vendredi Saint. Fin du millénaire. Et il est difficile de savoir dans quel siècle nous sommes. On dirait des rituels médiévaux.

Il y a une foi sincère qui touche l’essence même du peuple. La sévérité du rite est émouvante.

Au Chili, en Argentine, dans les Andes boliviennes, péruviennes et équatoriennes. En Colombie et au Venezuela, le catholicisme est l’élément culturel qui se répète le plus régulièrement.

Ce n’est pas seulement une religion. C’est une façon de penser, une expression de la culture.

Les manifestations sont diverses. Les communautés indigènes boivent de la chicha et dansent en cercle pour célébrer la Vierge, les habitants de Chiloé le font avec beaucoup de retenue et de formalité, et ceux de Paucartambo, Cuzco, lui lancent des fleurs et chantent des chansons très tristes en quechua.

Bien sûr, les grandes villes deviennent de plus en plus agnostiques et indifférentes et adoptent de plus en plus les valeurs athées du monde développé.

Mais jusqu’à aujourd’hui, il est impossible de comprendre l’Amérique latine sans se plonger dans les subtilités et les résonances du catholicisme.

La terre a commencé à trembler, à cet instant. Je suis chez moi, au sixième étage d’un immeuble à Quito. Ça continue. La terre gronde d’un son grave et sourd.

Je dois sortir dans la rue. Cela pourrait se transformer en un tremblement de terre…

(Quelques heures plus tard)

Malheureusement, les nouvelles annoncent qu’un tremblement de terre s’est produit à Bahía de Caraquez, sur la côte équatorienne. 50% des maisons ont été détruites. La télévision montre le désarroi des sinistrés.

Il ne leur reste que très peu. Peut-être la foi. Le courage, l’amitié.

Je pense aux grandes tragédies vécues dans les Andes, à la précarité de cette terre, de ces montagnes qui sont en constante formation.

Le tremblement de terre du sud du Chili en 1960, le plus grand de la terre depuis que des instruments de mesure existent ; le tremblement de terre de Huaraz (Pérou) et la destruction du village d’Ancash en 1966 ; l’éruption du Nevado del Ruiz en Colombie qui a fait disparaître trente mille personnes à Armero. Les tremblements de terre de Caracas, Quito et Santiago.

Le tremblement de terre de Popayán (Colombie), survenu un Jeudi Saint, et qui est commémoré chaque année lors des lugubres processions de la Semaine Sainte.

Peut-être que la religion nous aide à combattre l’anxiété de vivre sur une terre qui tremble continuellement sous nos pieds.

La situation sociale a peu changé avec la République, en partie parce que les élites locales n’étaient pas prêtes à adopter les thèses libérales et démocratiques qui ont inspiré les leaders indépendantistes. Il a fallu plusieurs décennies, voire un siècle, pour que le triomphe armé des groupes progressistes sur les conservateurs impose le suffrage libre, l’État laïque et l’égalité de tous devant la loi. Les guerres civiles qui ont opposé conservateurs et libéraux se sont manifestées dans toute la région, mais peut-être dans aucun pays avec la virulence de la Colombie.

Mon arrière-grand-père, Antonio Vega Muñoz, général des armées conservatrices de l’Équateur pendant la guerre civile du début du siècle entre les propriétaires terriens des Andes et les commerçants libéraux de la Côte, est décédé lors d’un étrange incident lorsque mon grand-père avait huit ans.

Mon grand-père a vécu toute sa vie avec un ressentiment et une amertume insurmontables. Ce n’est que quelques minutes avant de mourir qu’il a pu pardonner à ceux qui ont assassiné son père.

Quand je pense à la Colombie et à la violence interne qui obscurcit l’un des pays les plus riches et les plus beaux des Andes, je me souviens de la longue histoire de guerres civiles, de conflits fratricides, qui se prolongent jusqu’à aujourd’hui grâce à une accumulation infinie de rancœurs, de ressentiments et de vengeances.

Quelqu’un tue mon frère et je dois venger sa mort. Mon fils, ma femme.

Et ainsi de suite, dans un cercle vicieux.

Dans une spirale de violence.

Je suis effrayé par le fractionnement que j’observe en Colombie :

Les guérilleros, cherchant à prendre le pouvoir avec des agendas politiques divers.

Les paramilitaires et les groupes d’autodéfense, créés par les propriétaires terriens pour se défendre contre la guérilla. Hors de contrôle.

Les militaires effrayés, courant un danger, le doigt toujours sur la gâchette.

La mafia de la coca, défendant le commerce le plus lucratif de la planète.

Et la population civile, pour la plupart étrangère aux agendas des groupes armés, souffrant de la peur et de la désolation.

Les Espagnols sont venus en Amérique avec une claire conscience de l’organisation corporatiste. Depuis la colonie, des groupes de pression ou d’intérêt se sont formés : la guilde des notaires, des artisans, des petits commerçants, etc.

Le pouvoir des guildes reste étonnant dans tout le continent : les mineurs peuvent mettre en péril la stabilité du Chili ou de la Bolivie, les éducateurs peuvent provoquer des changements politiques en Argentine, les guérilleros du Sentier lumineux presque disparu peuvent plonger Lima dans les ténèbres, les Indigènes ou les transporteurs peuvent bloquer toutes les routes de l’Équateur, et les travailleurs pétroliers peuvent mettre le Venezuela à genoux.

Les groupes, les syndicats, les partis, les confréries deviennent très puissants et ne regardent que leur propre intérêt.

Et il y a une radicalisation dramatique des intérêts, ce qui permet, par exemple, aux travailleurs équatoriens de la sécurité sociale d’exiger des conditions pour eux-mêmes qui laisseraient des millions d’assurés sans couverture, ou qui amène les guérilleros ou paramilitaires colombiens à prétendre imposer leurs thèses politiques à l’ensemble de la population du pays.

C’est extrêmement dangereux quand quelqu’un croit détenir toute la vérité.

Un véritable égoïsme s’est instauré, non plus personnel, mais de groupe.

Dans ce sens, même la solidarité familiale -l’un des piliers de la société latino-américaine- peut être désastreuse lorsqu’elle profite à la famille au détriment du respect des autres, de l’humanité.

À la question de savoir pourquoi l’une des mafias les plus puissantes du monde a émergé à Medellín, voici la réponse la plus convaincante : « parce que les Paisas sont très entreprenants et ont un fort sens de la famille. Ceux qui en ont les moyens offrent une bonne vie à leur famille. Ceux qui n’en ont pas sont prêts à faire n’importe quel sacrifice pour améliorer les conditions des leurs. La famille est plus importante que la loi ».

Et pourquoi y a-t-il tant de violence en Colombie ? Je demande à Papa Giovanni – un leader communautaire – avec qui nous nous sommes réunis pour prendre quelques bières à Barrio Triste, l’un des quartiers les plus déprimés de Medellín.

–Vous ne le voyez pas ? Il y a de la violence parce qu’il y a tant de pauvreté.

La femme est l’héroïne méconnue de l’Amérique latine.

Plus enracinée, plus concrète et pratique que l’homme, elle mène les tâches quotidiennes et est la base de la structure sociale.

Elle s’occupe des enfants et gère l’argent, qui est presque toujours insuffisant.

García Márquez, le prix Nobel de littérature colombien, dresse un portrait très précis de la femme latino-américaine. Tandis que les hommes parcourent le monde à la recherche d’aventure et de rêverie, d’entreprises impossibles et de grandes découvertes, héritage des aventuriers espagnols, les femmes sont comme des arbres, solides, pratiques, prévoyantes.

Je me souviens de l’Indienne péruvienne qui ramène son mari intoxiqué à la maison, et de la domestique de mes parents à Quito, doña Cristina Anchatuña, qui m’a vu grandir et qui finit toujours par payer les erreurs de son mari irresponsable et financer la vie de ses enfants adultes. Je pense à l’épouse du pêcheur de Chiloé. Et à mon amie Lucía, divorcée, qui élève seule sa fille.

Des femmes de toutes les classes sociales.

Je me souviens de Pepita Restrepo et de sa fille María José, à Medellín. Mes chères amies.

Pepita travaille inlassablement dans son studio à domicile en faisant des gâteaux. Les revenus de son mari ne suffisent pas. La situation économique en Colombie est difficile. Et María José a créé une petite entreprise, une maison d’édition prospère.

Il y a une énorme réunion de famille chez Pepita car les trois filles californiennes de son frère Mariano arrivent, séparées aux États-Unis et récemment installées à Medellín.

Cristina, Berta Luz et Catalina semblent déconcertées. Elles ne parlent pas espagnol et je pense qu’elles n’ont jamais vu une famille de près de cent personnes. Mariano, leur père, est aux petits soins. Catalina, qui fête ses 16 ans, reçoit des cadeaux et des félicitations de nombreux parents de tous les degrés de parenté reconnus. Tout le monde discute passionnément, il y a du bruit, de la fête, de l’effervescence.

La musique vallenato commence, affirmation musicale que nous sommes déjà proches des Caraïbes. Tout le monde danse, jeunes et vieux, sans distinction.

Pepita me montre, lors de la fête, les femmes -jeunes et âgées, mariées, séparées, abandonnées ou divorcées- qui font vivre leur famille ; elles sont plus d’une douzaine.

Les Andes colombiennes

Au sud de la Colombie, dans le nœud de Pasto – un massif extraordinaire découpé de canyons profonds, d’abîmes et de sommets suspendus – la cordillère des Andes se divise en trois branches, trois chaînes de montagnes autonomes.

Si l’Équateur se contente de sa vallée dramatique des volcans et souffre intensément des particularismes régionaux et des difficultés de communication, imaginons un instant ce que cette profusion de dénivelés signifie pour la Colombie. Pour se rendre, par exemple, de Bogotá à Medellín, les deux principales villes, il est nécessaire de monter depuis la plaine froide et pluvieuse où est située la capitale pour gravir la cordillère orientale, descendre jusqu’à la vallée du fleuve Magdalena presque au niveau de la mer, remonter la cordillère centrale en pénétrant les territoires tempérés de la région caféière, descendre jusqu’au bassin du fleuve Cauca, et enfin remonter une dernière fois vers les vallées tempérées voisines de la ville verdoyante et ombragée de Medellín.

C’est un véritable montagnes russes, à la différence que dans ce parc lunatique de la géographie, nous devons nous couvrir et nous découvrir au gré des caprices de la cordillère. Tout déplacement à travers le territoire colombien implique de vivre toute la gamme des altitudes et des températures, et ces extrêmes sont accompagnés d’une diversité culturelle tout aussi marquée.

La Colombie n’a pas deux régions qui rivalisent pour la suprématie, comme c’est le cas en Équateur ou en Bolivie, non, la Colombie a une demi-douzaine de zones climatiques et culturelles parfaitement définies.

Pour compliquer les choses, la population colombienne est la plus diverse du continent : descendants d’esclaves noirs, d’immigrants européens et asiatiques, d’indigènes caraïbes ou andins, et tous ces groupes sont encore plus métissés sur le plan racial qu’ailleurs.

La Colombie est probablement le pays qui synthétise le mieux la diversité de l’Amérique du Sud. Une formule explosive.

Simón Bolívar, le Libérateur, a fondé la Grande Colombie, un vaste pays comprenant les territoires des Équateur, Colombie, Panama et Venezuela actuels. L’entité politique a à peine survécu huit ans car Bolívar a commis l’erreur fondamentale de vouloir concentrer le pouvoir dans la capitale, Bogotá, au lieu d’opter pour un État fédéral qui répartirait les charges et les droits entre les capitales locales. Un État unitaire s’est révélé encore plus incommode compte tenu des distances et des difficultés de communication : une simple formalité nécessitait un voyage éprouvant jusqu’à la capitale.

Bien sûr, la construction de routes de premier ordre au cours des dernières décennies a réduit considérablement les difficultés de transport à travers la cordillère ou les a fait disparaître.

Il y a cent ans, transporter un piano jusqu’à Cuzco, au Pérou, pouvait prendre plusieurs semaines depuis Lima et le trajet se faisait souvent à dos d’indien lorsque les objets étaient délicats. Le transport des machines pour les mines d’étain en Bolivie impliquait de traverser toute la pampa argentine à dos de mulets, de naviguer sur les fleuves du Paraguay et enfin, à la force de centaines d’hommes, de remonter la cordillère. La procédure pouvait prendre des mois et coûter des dizaines de vies.

Les voitures et les avions ont la vertu de nous isoler de la géographie. Nous oublions toutes les barrières et la route devient secondaire par rapport à la destination. Nous sommes presque toujours pressés, anxieux d’arriver, sans nous rendre compte que la vie se vit dans le quotidien de notre marche.

Mais la route n’est pas secondaire pour un paysan de Bolivie, d’Équateur ou de Colombie qui n’a pas d’autre choix que de marcher pour atteindre sa parcelle. Chaque pas, chaque heure passée dans l’espace extrême de la montagne, chaque jour et chaque nuit de campement font partie de la vie quotidienne. Le paysan n’est pas désespéré d’arriver car il sait que la distance est inévitable. De la même manière que les immigrants du XVIe siècle préparaient leur esprit pour voyager pendant des mois, ou que mes arrière-grands-parents organisaient un cortège pour transporter leurs malles et descendre en une semaine à Guayaquil, le marcheur accepte le pouvoir inévitable de la montagne.

Le pouvoir de la transformation verticale, à l’origine de la diversité écologique la plus extraordinaire.

Les biologistes affirment que grâce à la multitude de zones écologiques sur de courtes distances horizontales, les versants amazoniens et côtiers des Andes, de la Bolivie au Venezuela, dans la bande tropicale, abritent l’héritage biologique le plus important de la planète. Un héritage en danger face à la progression dévastatrice de l’incivilisation humaine.

Andes vénézuéliennes

Los Andes sont un coup de pinceau de froid au cœur ardent du Venezuela. Un bras étroit de la Cordillère Orientale de Colombie pénètre sur le territoire vénézuélien pour arriver réduit et avec un autre nom à la ville de Caracas.

Vert, un vert absolu et ininterrompu. Les passages de montagne, ces ouvertures naturelles par lesquelles les routes sont construites, sont maintenant des fenêtres pour contempler les plaines ou le golfe du Venezuela. Même à 3 700 mètres d’altitude, dans le village magique de San Rafael de Mucuchíes, on peut ressentir la proximité des Caraïbes. Les gens remplissent les espaces, ils sont chaleureux, se touchent, s’enlacent, rient intensément et ouvrent leurs portes aux étrangers avec une conviction totale.

Je n’oublierai guère une petite fête populaire à Mucuchíes, Mérida. Les jeunes à la peau blanche, très blanche, descendants d’agriculteurs ibériques, se regardent d’un bout à l’autre de la rue, d’abord avec beaucoup de timidité. La musique tropicale commence et la glace se brise. Le rythme répétitif et joyeux lie les mains et les regards. On danse jusqu’au petit matin, avec impatience, jusqu’à ce que le brouillard de l’altitude enveloppe irrémédiablement la rue.

L’air est froid et humide et je peux respirer en paix. Je réalise que la tension de voyager sur les routes de Colombie, avec toutes les menaces réelles et imaginaires, m’a épuisé, et que dans ces Andes, moins monumentales que celles du voisin, je me sens enfin libre de la peur.

En Colombie, il n’y a pas autant de violence que ce que les médias nous font croire. La grande majorité étudie, travaille, partage, aime, célèbre. C’est un peuple courageux, chaleureux et généreux. Mais il y a toujours une peur indéfinissable qui affaiblit et assombrit.

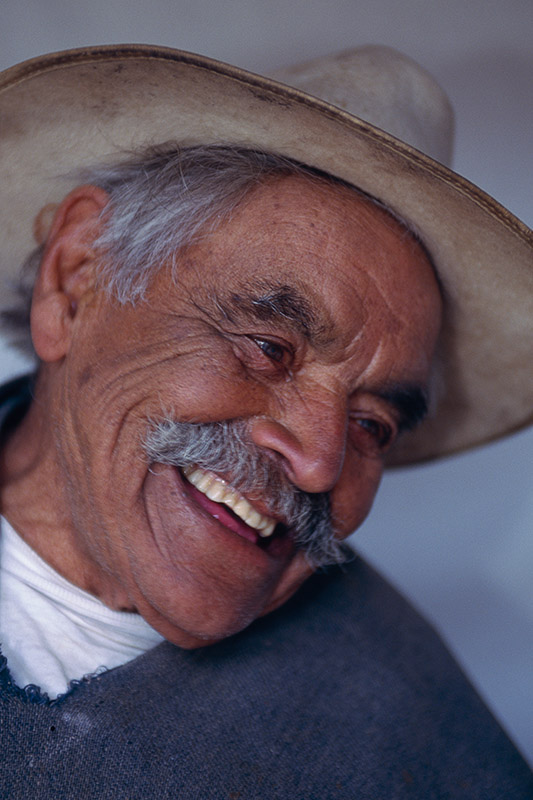

Tous mes amis me disent que je dois rencontrer l’artiste Juan Felix Sánchez, qu’il est le symbole vivant des Andes vénézuéliennes. C’est un délicieux vieillard, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans, avec un esprit lucide. Le prototype du paysan andin.

–Jeune journaliste,

–J’ai vécu ma vie avec beaucoup d’intensité et il me reste très peu de temps pour la quitter. Habituez-vous à ouvrir les yeux chaque matin avec joie, exprimez votre gratitude pour l’amitié, la famille, pour les rires partagés, pour les champs parfumés et cet air pur des hauteurs. Et accueillez la nuit dans la paix et le silence.

Don Juan Felix rit d’un rire profond, intérieur, qui imprègne jusqu’au dernier pore de son existence.

J’ai eu la chance de le connaître avant que la mort ne fasse de lui une figure de culte populaire. Maintenant, je vois son visage souriant sur des objets artisanaux, des sculptures grandeur nature et des fresques à travers tout le Venezuela.

Près de la maison de l’artiste se trouve la Laguna de Mucubajíes. C’est un miroir parfait tant ses eaux sont calmes. Je lance un caillou rond et j’attends : les ondes se dispersent, le vaste lac perd en quelques minutes sa capacité à refléter les montagnes. Je me souviens du gardien du cimetière qui m’avait dit quelques heures auparavant que si seulement l’un des défunts de son petit cimetière n’était pas venu travailler sur ces terres andines, son village serait différent.

Caracas, Venezuela

Après avoir quitté les chaleureux affections des hauteurs de Mérida, j’arrive à Caracas. C’est une ville moderne, vibrante, mais avec des contrastes sociaux inimaginables. Elle était l’une des plus riches du continent, la capitale du plus grand pays pétrolier. Des années de crise économique l’ont transformée en une métropole aux prétentions luxueuses épuisées. Parfois, je pense que les lieux aussi se lassent de maintenir une apparence impeccable et digne, et avec le temps, ils se contentent de la décence, puis du décorum, et finissent par affirmer nostalgiquement la négligence accumulée pendant plusieurs décennies. Les grands bâtiments et autoroutes des années 70 n’ont plus l’éclat d’antan. La ville est accablée par les collines pauvres.

Dans toutes les grandes villes comme Caracas, les résidences dans les quartiers chics ont de hauts murs et les voisins se connaissent à peine. Comme ils sont différents des petits villages de cette très longue Cordillère, où les voisins partagent la vie quotidienne. La place principale, cette soupape urbanistique très espagnole, est le cœur de chaque communauté : c’est là que les habitants se réunissent dans un simple rituel d’échange humain.

La richesse construit des villes solitaires, désarticule la communauté, fait en sorte que le bien-être du moi remplace le luxe du partage.

Je monte à 2 300 mètres sur l’Ávila, cette magnifique montagne faisant partie de la Cordillère de la Côte, qui protège la ville de Caracas de la brise marine, et je vois d’un côté une mer infinie de lumières, et de l’autre, l’éclat hypnotique des Caraïbes.

Au-delà de cet horizon derrière lequel se cachent d’innombrables navires, se trouvent les États-Unis, notre voisin du nord. Leur population ne nous connaît pas, ne nous comprend pas, ne sait rien de notre fantastique diversité ni ne saisit les résonances de notre histoire ou de notre géographie.

Nous sommes des voisins distants, séparés par un grand mur d’indifférence. Les Américains se désignent eux-mêmes comme « américains » et ne réalisent pas que nous le sommes aussi. L’Amérique s’étend de l’Alaska à la Terre de Feu. Nous avons été éduqués avec cette conviction.

Le soir plonge dans les eaux tropicales. Trois ans et demi après ce premier jour dans la Patagonie de mes rêves, je termine mes nombreux voyages à travers la Cordillère des Andes.

Les lucioles peignent le crépuscule de leur intermittence répétitive. Elles s’illuminent fugacement, vainquent l’obscurité, puis disparaissent en elle pour la vaincre à nouveau. Comme les vies de centaines de millions d’indigènes, de blancs, de noirs, de métis et de mulâtres qui ont construit ce continent, et qui sont maintenant simplement des Américains.

Mexico DF, 18 août 1998.